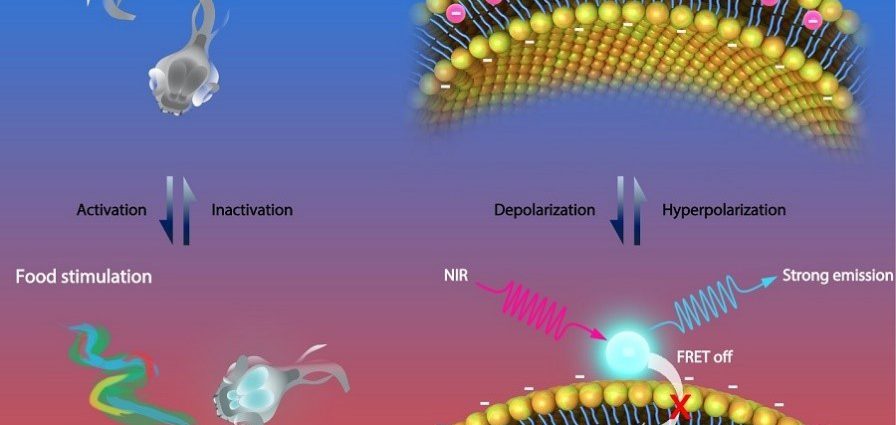

我国科学家研制出近红外电压纳米探针,助力神经元电信号在体成像

据麦姆斯咨询报道,Journal of the American Chemical Society于4月8日在线发表了研究论文,该研究开发了一种可用近红外光激发的电压荧光纳米探针,成功监测了斑马鱼和小鼠脑中神经元膜电位的动态变化。

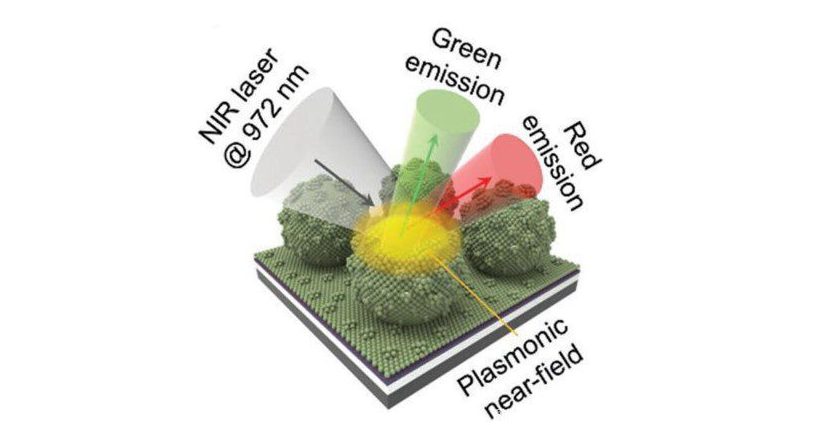

韩国研发红外辐射可视化技术,扩大红外传感器应用范围

韩国科学技术研究院近日宣布,纳米光子学研究中心权锡俊(Kwon Seok-joon)博士的研究团队已开发出一种多功能发光膜,该膜可通过波长转换使近红外光可视化,即可将近红外光转换为可见光。

我国军用光电成像技术领域知名专家邹异松逝世,享年87岁

近日,我国军用光电成像技术领域知名专家、北京理工大学微光与红外夜视成像技术专业的初创者与学科带头人之一、光电学院邹异松教授因病医治无效,于4月6日20时45分在新西兰惠灵顿逝世,享年87岁。

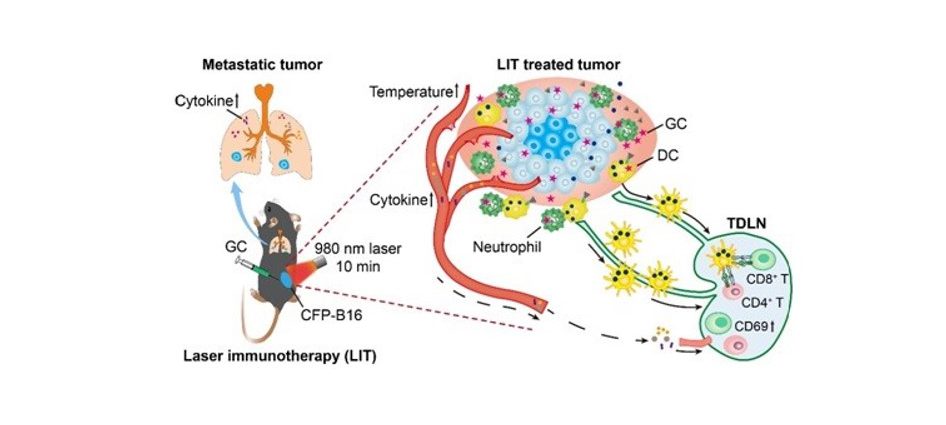

武汉光电国家研究中心与美研究者合作阐明近红外激光疗法的免疫机理

近日,华中科技大学武汉光电国家研究中心张智红教授课题组与美国中央俄克拉荷马州立大学Wei R. Chen教授在生物医学1区杂志《Theranostics》上发表论文,报道一种激光免疫疗法,通过使用一种免疫刺激剂N-乙酰化壳聚糖,并联合980 nm的近红外激光照射实现光热治疗,可有效清除原位黑色素瘤,并抑制远端转移灶以及肿瘤的再次复发。

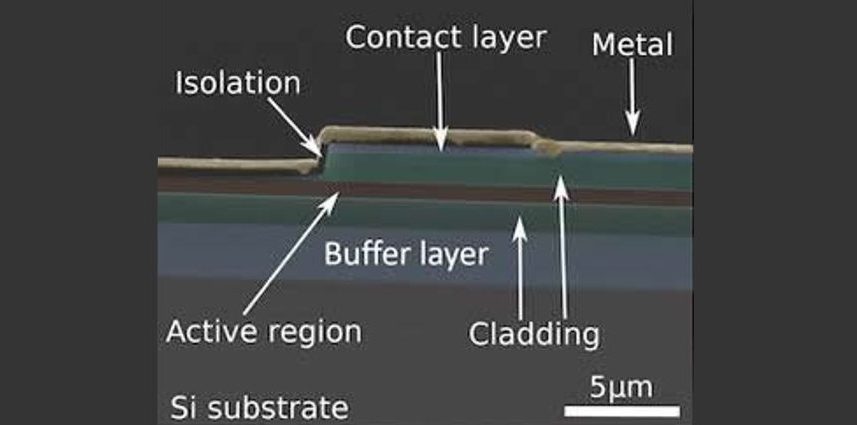

硅衬底外延生长的中红外激光器诞生,低成本中红外传感器指日可待

麦姆斯咨询:硅光子学为基于成熟CMOS工艺来构建经济、紧凑的中红外集成传感器提供了发展前景。在这个波长范围,已证实存在大量的无源光学元件。

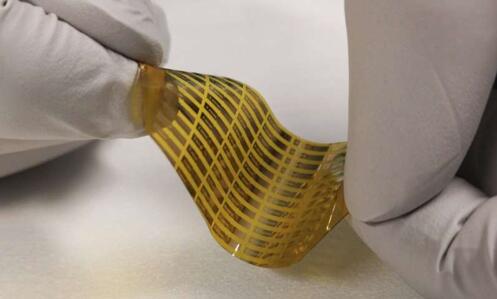

新型转换器或让人们“看见红外光”

上海科技大学物质学院宁志军课题组以胶体量子点材料为基础,制备出一种新型、低成本、高探测率的红外上转换器件。该研究成果3月31日发表于《自然—电子学》。

物理学家发现超越黑体辐射极限的材料

自19世纪末以来,我们知道所有材料在加热时都会发出可预测波长范围内的光。据外媒报道,近日美国伦斯勒理工学院的物理学家Shawn-Yu Lin在《自然科学报告》期刊上发表了一篇新论文称,科学家发现一种材料,其受热的发光强度似乎超越了黑体辐射极限。

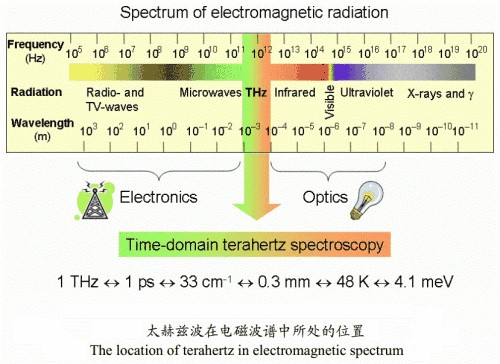

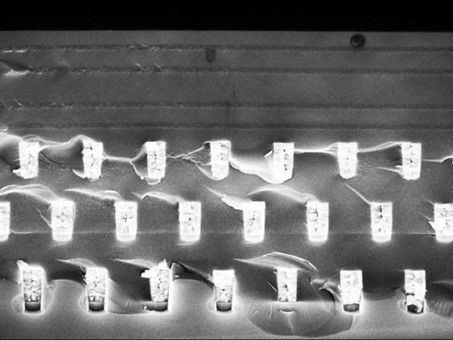

可产生高功率太赫兹波的纳米级器件,有望革新安全及医疗成像

据麦姆斯咨询报道,由Elison Matioli教授领导的功率与宽带隙电子研究实验室(POWERlab)的研究团队,构建出一种可在几皮秒内产生极高功率信号的纳米器件,从而产生高功率的太赫兹波。

上海健康医学院研发“健康智能防疫系统”,为学校穿上”防护服”

通过集成创新,团队在2个月的时间内,研发出一套适合学校特点的“智能热成像体温检测系统”,利用人工智能、红外热成像等技术,实现了无接触式戴口罩的无感测温,能够快速多人次无接触地检测人体体温;每个终端每分钟可以达到200人测温,满足了学校密集地测温的需求。