近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。相关成果以“A mid-infrared high-performance spectropolarimetry filter based on dual-mode independent modulation”为题,发表于英国皇家化学会期刊Nanoscale上,并被选做期刊的封面文章。

特征光谱已被广泛用于分析分子结构和化学成分,光的偏振特性包含了表面粗糙度、材料、组织特征和三维形状等有价值的信息,同时获取光的光谱和偏振信息,在遥感、目标探测、伪装识别、生物医学等领域有重要的应用前景。然而,传统光谱和偏振信息获取的方法大多是由多个分立元件组成的大型复杂系统,而目前微型可集成光谱和偏振分光器件大多光谱分辨力低或偏振选择性差,难以同时获得高的光谱分辨力和偏振消光比。

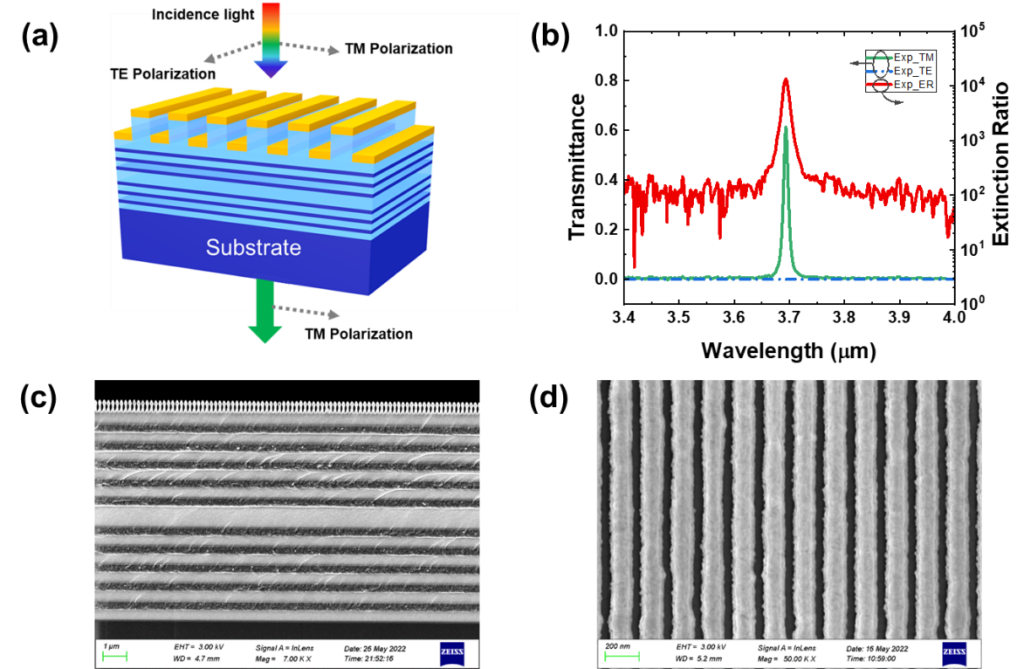

该器件由双层亚波长金属光栅(BLMG)和Fabry–Perot(FP)共振腔组成,当TM偏振光入射时,FP腔为主导模式,可独立调节获得高的光谱分辨力(λ/∆λ);当TE偏振光入射时,BLMG为主导模式,器件可实现对TE偏振极好的屏蔽。SPF可以在两种模式下分别独立调控,从而同时获得优异的光谱分辨力和偏振消光比。实验制备并测试得到的偏振消光比和光谱分辨力分别高达3×10⁴和387,透过率为60%,结果与理论设计吻合,可以同时准确地获取光谱和偏振信息。

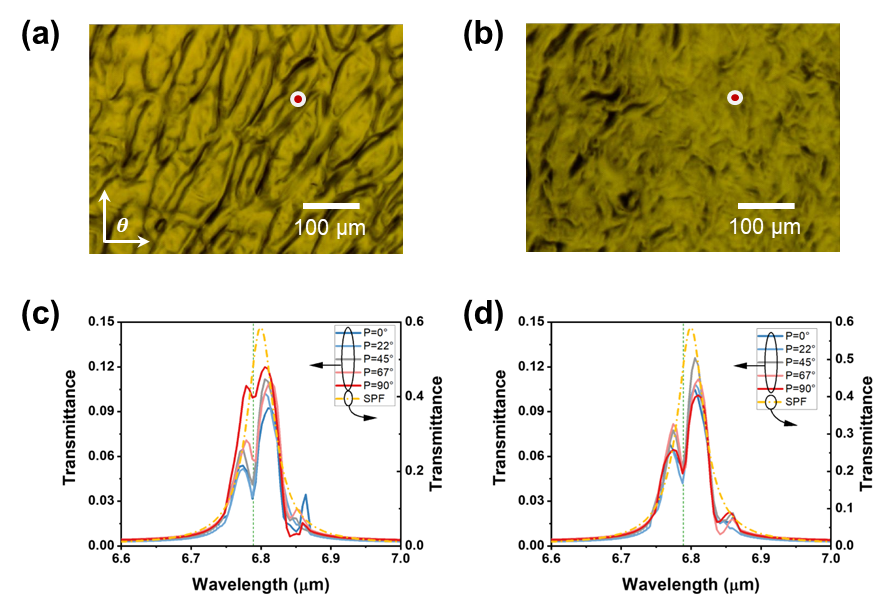

这项工作将该器件应用于横纹肌肉瘤组织的诊断,成功实现横纹肌和横纹肌肉瘤组织的区分,演示了其在肿瘤诊断领域的应用前景。还可根据实际应用需求,将该器件拓展到其他波段,为多维光学信息的获取、目标的检测和准确识别提供了一种新的途径。同时,该器件结构与探测器的制造工艺兼容,可与探测器单片集成,为多维探测技术的集成化和微小型化提供了新的解决方案。

这项工作得到了国家重点研发计划(2021YFA0715500)、国家自然科学基金重大仪器专项(12227901)、上海市市级科技重大专项(2019SHZDZX01)的资助和支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1039/D3NR01331F

作者简介:

该论文第一作者为李辰璐,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队博士研究生。主要研究方向为多维光场调控微纳光子器件,主持中国科学院上海技术物理研究所创新种子基金1项,发表ACS Photonics和Nanoscale等SCI论文6篇,申请发明专利3项(授权1项)。

该论文通讯作者为王少伟,中国科学院上海技术物理研究所研究员/博导,国家级人才入选者,国家重点研发专项首席科学家,中国光学工程学会、上海市红外与遥感学会理事。主持国家重点研发专项等项目20余项;撰写Elsevier出版社手册等章节2章;发表Adv. Mater.等SCI论文100余篇;获国家发明专利授权50余项(其中美国1项);曾任Elsevier出版社Microelectronics engineering学术期刊副主编及Nature electronics等审稿人,在SPIE等重要国际会议上20多次作邀请报告或分会主席。曾获国家自然科学二等奖、国家技术发明二等奖、中国专利优秀奖、上海市技术发明一等奖 (2020、2010)、上海市自然科学一等奖,以及上海市科技系统青年五四奖章(2021 集体、2012 个人)、中国科学院卢嘉锡青年人才奖、第六届饶毓泰基础光学奖等多项奖励与荣誉。带领的团队长期从事光场调控探测技术研究,包括超材料、超表面的光场调控,微腔光子学(光与物质相互作用、纳米激光器等)研究,新型分光芯片及微型光谱探测技术应用等。【详见https://people.ucas.edu.cn/~wshwsitp,欢迎相关专业的博士后、研究生加入本团队】